近日,京津冀生态文明发展研究院教师么嘉棋与研究院师生联合自然资源部国土卫星遥感应用中心、深圳大学、哈尔滨工业大学、香港大学和清华大学等合作伙伴,以短评的形式在《The Innovation Geoscience》上发表文章《The Chinese Laser Altimetry Satellite will significantly enhance the 3D mapping capability of global coastal zones》。文章围绕国产卫星激光雷达在全球潮间带水下地形测绘任务的关键技术问题开展一系列讨论。

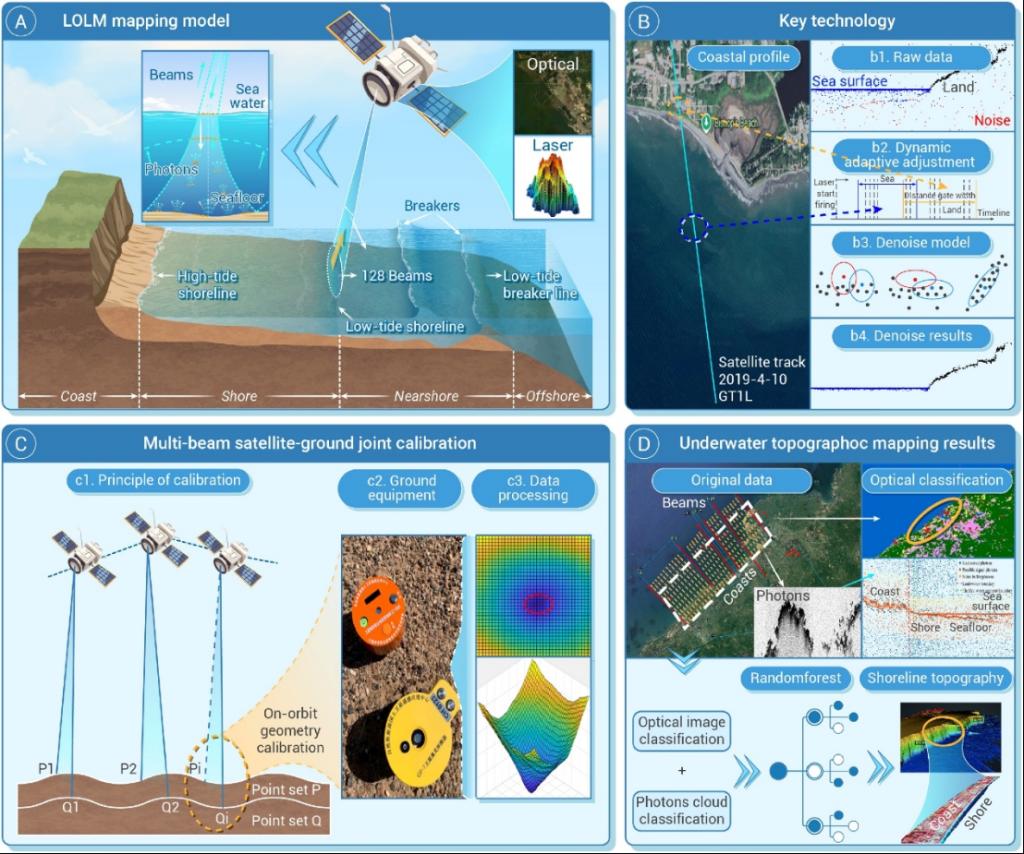

全球海岸线总长约160万公里,滩涂面积约为350万公顷,其中80%的滩涂位于潮间带中。尽管当前各种DEM产品可以在沿海地区达到4-10米的高程精度,但这些产品精度、分辨率有限。与传统的测量方法相比,卫星激光测高仪(SLA)技术(如 ICESat-2)可以获得分米级精度的三维数据,便于获取沿岸带的地形和监测地形动态。但是,它在潮间带的测量密度和覆盖范围有限,因此需要改进方法。为了应对这些挑战,中国计划在 2026 至 2030 年间发射陆地-海洋激光测绘卫星(LOLM)。这颗卫星配备了 128 个波束和多传感器功能,旨在为全球海岸带提供高密度、高分辨率的数据集。这一举措旨在实现对全球海岸带的全面立体测绘,标志着中国从最初掌握 SLA 到拥有一颗专门用于海岸带测绘的激光测高卫星的重要过渡。它将提高海岸 DEM 的精度,这对解决海岸侵蚀、海平面上升和生境保护问题至关重要。这一进步将使测量应用取得突破,从稀疏和离散的控制点测量转向密集的三维地形和多要素测量。

图1 陆地-海洋激光测高卫星测绘及应用示意图 (A)陆地-海洋激光测高卫星测绘模型,卫星利用多波束激光雷达和高光谱相机进行测量的原理;(B)关键技术,包括光子点云去噪和测距门自适应调整;(C)多波束卫星-地面联合校准,可消除激光指向系统的误差;(D)水下地形测绘成果,利用机器学习模型,通过主动和被动传感器可获得海岸带的数字高程模型。

自然资源部国土卫星遥感应用中心莫凡高级工程师,深圳大学徐南副教授,香港大学宫鹏教授,清华大学卢麾教授,哈尔滨工业大学马晨博士、李化义教授等人也参与了本文的研究工作。

目的地搜索

目的地搜索